こんにちは、左右公認会計士事務所のSです。

個人的・クラウド会計ソフトレビューの第3回です。今回の機能比較は「科目の整理機能」です。

事業の規模が大きくなってくると、記帳を進めているうちに、勘定科目に分けられた数字をさらに細分化して、内訳を確認できるようにしたい、という要望がでてくることもあると思います。そういった場面で使える機能について、freee、マネーフォワードそれぞれの特徴をご紹介します。

<マネーフォワード>

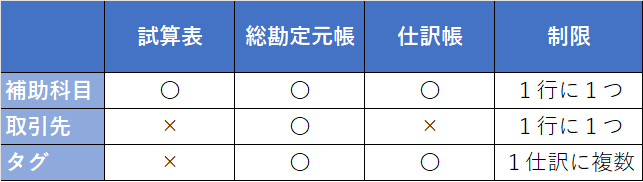

マネーフォワードでの科目整理機能でメインとなるのは、会計ソフトで一般的に使われていた「補助科目」です。なじみのない方にご説明すると、補助科目とは勘定科目の下位層に設定できる科目の事です。親と子の関係というと分かりやすいでしょうか。

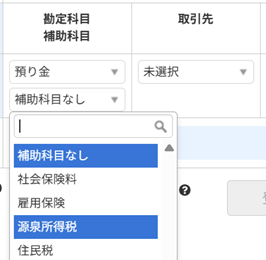

使い方としては例えば、「預り金」という勘定科目(親)の下に、「源泉所得税」「住民税」などの補助科目(子)をあらかじめ作っておきます。記帳の際には、まず勘定科目(親)を選択したのちに、補助科目のプルダウンメニューから該当するものを選択しておきます。設定の方法からもお分かりになるかと思いますが、1行の仕訳に対して付けられる補助科目は1つです。

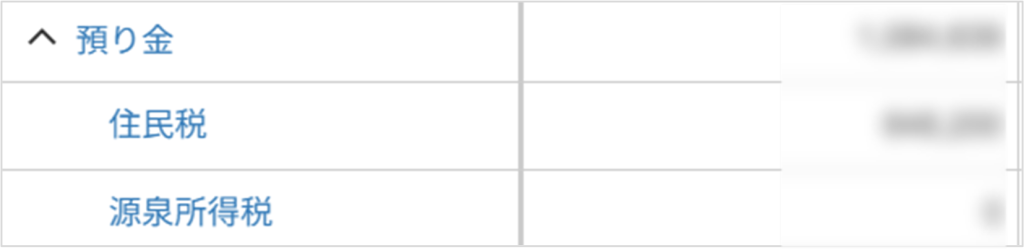

補助科目は試算表にも表示される項目のため、仕訳の際に設定しておくことで科目全体の金額のほか、それぞれの内訳金額が一目で確認できるようになります。また、仕訳帳や総勘定元帳での絞り込み検索にも対応しています。

試算表に表示するほどではないけども、仕訳帳や総勘定元帳等で検索しやすいようにしておきたい、といった内容であれば「取引先」や「タグ」という機能もあります。

「取引先」は総勘定元帳での検索設定項目に含まれています(残念ながら、現時点では仕訳帳での検索はできません)。取引先の設定は補助科目と同じく、事前に会社名等を登録しておき、勘定科目の横のプルダウンから選択する形です。補助科目と同じく、1行の仕訳に対して付けられる取引先は1つです。必ずしもすべての仕訳で取引先を登録する必要はないと思いますが、主要な売上先、仕入先がある場合には、設定しておくメリットもあるのではないでしょうか。

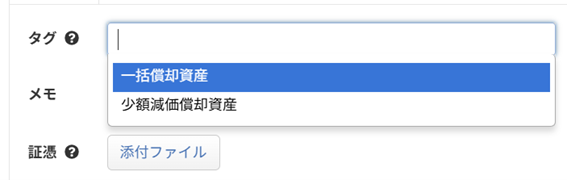

タグはもう少し自由度が高く、仕訳帳、元帳の両方で検索項目になっているので、取引先より検索用のキーワードとしては使い勝手がいいと思います。またタグは、補助科目や取引先と異なり、一つの伝票に複数設定する事が可能なのも特徴のひとつです(1行の仕訳ならば1行に対して、振替伝票等で複数行の仕訳を作成する場合は、全体に対して付与されます)。取引先と異なり、用途に制限が無く自由度が高いので、商品や部門、場合によっては取引先もタグの方が管理しやすい場合もあるでしょう。とはいえ自由度が高いがゆえに、あれもこれもと欲張ると、タグが増えすぎて管理しきれないという事態になりかねません。そのためタグも、全ての仕訳に律儀につけていくというよりは、マーカーや付箋のような感覚で、「後から見直す可能性が高いな」という仕訳にだけ付けておくのが良いと思います。例えば私がタグを使う場面の代表例としては、10万円以上、30万円未満の資産を購入した時です。「一括償却資産」や「少額減価償却資産」等のタグを付けておいて、期末の決算時に見つけやすいようにしています。

上記の3項目をざっくりまとめると、こんな感じです。

<freee>

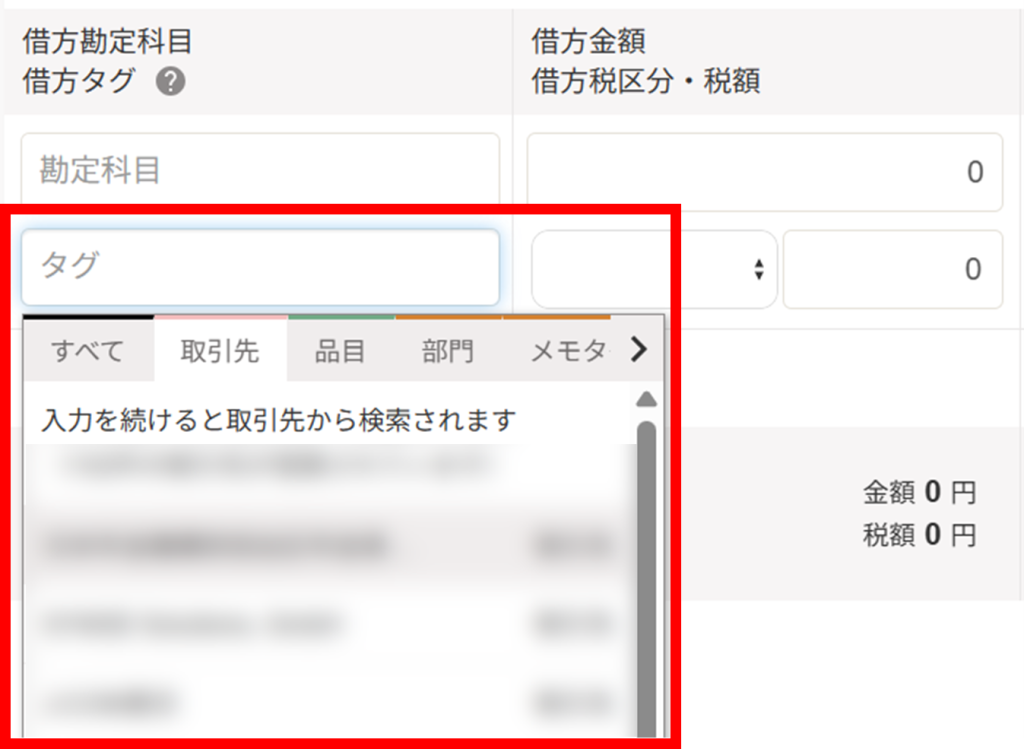

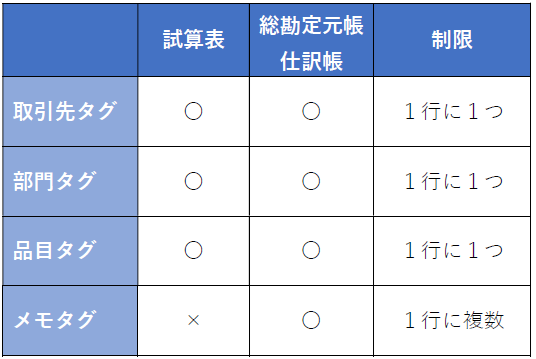

freeeでの科目整理機能は、すべてタグでの管理になっています。freeeではタグの中にさらに種類があり、「取引先タグ」「品目タグ」「部門タグ」「メモタグ」の4つに分類されます(※プランによって異なる場合があります)。用途別で見ると「取引先タグ」はその名のとおり取引先を付与するもの、「部門タグ」は会計記帳を部門や支店別で整理する場合に使用するもの、「品目タグ」は仕訳の詳細を整理するもの、「メモタグ」はさらに補足的な内容を記載するもの、といった感じです。このうち「取引先タグ」「部門タグ」「品目タグ」は試算表で一覧できるのに対し「メモタグ」は試算表では確認できず、検索用のキーワードとしての用途という色が強いです。「品目タグ」と「メモタグ」は、試算表で一覧したい内容か、それとも検索だけできれば良い内容か、という用途で使い分けると良いでしょう。

freeeのタグは、タグの種類が異なれば、1行の仕訳(取引)に対して「取引先タグ」+「品目タグ」+「部門タグ」+「メモタグ」のように、複数付与することができます(メモタグについては、複数付けることもできます)。予めタグの内容を登録しておき、取引登録画面や仕訳登録画面のタグを入力するスペースから選択します。

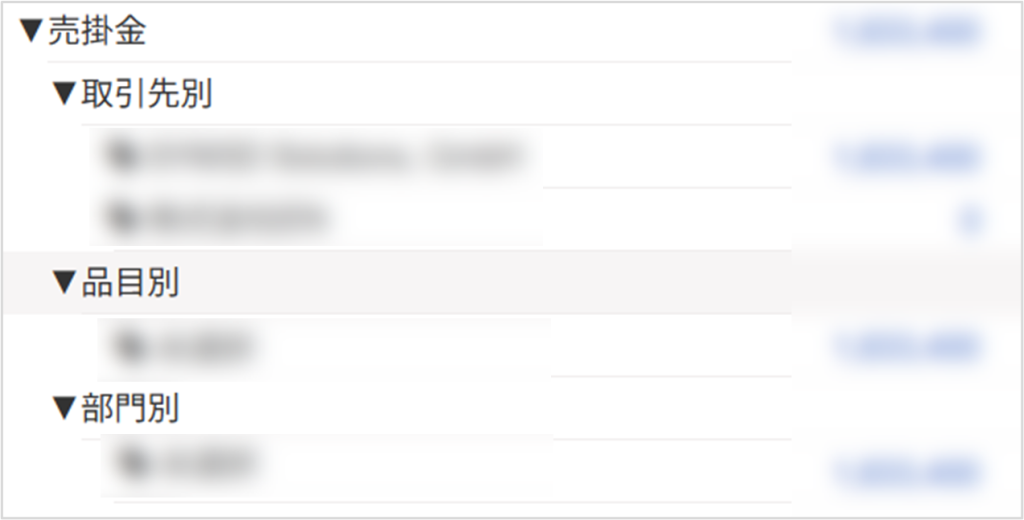

1仕訳に対して複数のタグが設定できることで、勘定科目を複数視点でマトリクス的に管理することができるようになります。例を挙げると、売掛金の科目の残高に対して、取引先タグでは「どこに対していくらあるのか」、部門タグでは「どの部門でいくらあるのか」、品目タグでは「どの商品カテゴリに対していくらあるのか」という3つの切り口を試算表上で一覧することができます。

とはいえ、マネーフォワードのタグの部分でも言及した通り、自由度が高いという事は、管理をしっかりしないと散らかりやすいものでもあります。例えば、消耗品を一つ購入するごとに、取引先には「○○商店」「××文具店」等のタグを付け、品目にも「作業服」「筆記用具」のタグを付け…と頑張ってみても、後からそれが生かせることはあまりないでしょうし、タグの数だけが無駄にどんどん増えてしまって、肝心な時に見つけにくい、という事態になりかねません。先の事例の売掛金のように、タグを付与しておくことで分類が見やすくなる科目なのか、そもそも分類しなくてよい科目なのか、登録前に少し考えながら使っていく必要があると思います。

私がfreeeでタグを付与する場合の例としては、売掛金や買掛金、またそれに対応する売上や仕入、外注費等は「誰に対して」という切り口で見ることが多いので取引先タグで管理しています。また、預り金は「何に対して」という切り口で使うことが多いので、品目タグに源泉所得税や住民税などの項目を作り、内訳を区分しています。借入金は、銀行名等を取引先タグで付け、借入件数が多い場合はさらに品目タグで「○○万円口」等を付与して管理することもあります。販売管理費である消耗品や水道光熱費などには、そもそもタグを付けていないことがほとんどです。メモタグについては、摘要に取引詳細を記載してしまう事が多いので、登場頻度は少なめですが、付けるとしたら、詳細が不明な取引等を一時的に記帳しておく時等でしょうか(※部門タグは、対象の会社等が部門管理をしているかどうかによります)。

freeeのタグ4種をざっくりまとめると、こんな感じです。

いかがでしたでしょうか。個人的には、科目の整理機能については、どちらも必要十分で、使こなせれば便利な内容だと思います。そしてどちらかというと、ユーザーの我々がどのように使うかで、真価を発揮できるかどうかが決まってくるように感じます。まずはマネーフォワードの補助科目や、freeeのタグをひとつだけに絞って付けるなど、できるだけ手間をかけず、シンプルに分類するところから始めるのがみるのがよさそうです。その後、入力にも慣れてきて、もう少し細かく分類・管理する必要が出てきた場合は、マネーフォワードでもタグを併用してみたり、freeeで付与するタグを増やしてみたりと、段階を踏んで使っていくのが良いのではないでしょうか。

当事務所では、上記のようなクラウド会計ソフトの導入・活用の支援も行っております。弥生会計等のインストール型会計ソフトも含め、お客様の状況に合ったソフトのご提案もいたしますので、ご検討の際はぜひ一度ご相談ください。

-800x348.jpg)

-200x200.jpg)