こんにちは、左右公認会計士事務所のSです。

実務で日々お客様とやりとりをしている中で、「会計ソフトで請求書も出せるって聞いたけど、実際どうなの?」というご質問をいただくことが増えてきました。私どもの事務所でも、以前はExcelやWordで作成した請求書を郵送していましたが、現在はクラウドの請求書発行サービスを利用しています。顧問料として毎月もしくは年に1回一定額を請求させていただくという会計事務所の業務の性質とも相まって、非常に便利になりました。会計ソフトよりも、給与計算ソフトや請求書発行業務の方が、クラウド化のメリットが大きい印象です。

今回は、freeeが提供する「freee請求書」サービスに焦点を当て、実際に使ってみた中で感じたメリット・気になった点などを、いつものように「実務者目線」で率直にお伝えできればと思います。

<請求書を電子化するにあたり>

freee請求書を利用し、請求書を電子化することで得られる主なメリットとしては、以下のものがあります。

・ペーパーレス化の実現、また、それによる作業する時間及び場所の柔軟化

・送付漏れ・忘れのリスク低減

・印刷・封入・郵送の手間の削減

・一元管理による検索性や一覧性の改善

・請求書管理画面上での入金ステータスの確認(請求情報と入金情報の紐づけ必要)

・誤送信や添付漏れ等のリスク低減

・会計との連携による二重入力の手間の削減

ところで「これまで紙で送っていたのに、電子請求書にしても大丈夫だろうか…」というご心配の声もよくいただきます。しかし実際のところ、私どものお客様はほぼすべて電子請求書に対応いただいていますし、また、月に千通以上の請求書を発送している会社が電子化をされたケースでも、およそ9割以上が電子での受け取りに同意いただいていました。「紙じゃないとダメ」と言われるケースは、思っている以上に少なくなってきた印象です。またfreee請求書も、作成した請求書をダウンロードできる機能がついていますので、どうしても紙で、というお客様に対してこれまでどおり対応することはもちろん可能です。

<初期設定〜会計連携、請求書送付までの流れ>

それでは、freee上で請求書を作成し、メールで送付するまでの流れを簡単にご紹介します。

①テンプレートを作成する

まずは請求書のテンプレートから作成しましょう。メニューの「テンプレート設定」から「帳票テンプレート」に進みます。請求書に社印やロゴを入れたい場合は、最初に「社印・ロゴ」タブから画像ファイルをアップロードしておきます。社印を住所等に被せて表示したい場合は、不透明度を少し下げておくと良いでしょう。

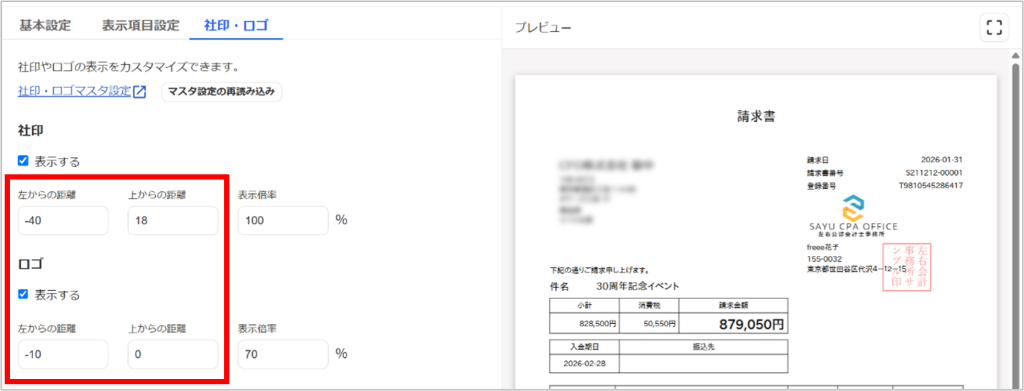

帳票テンプレートの一覧画面から、左側の「請求書」を選択すると、基本のテンプレートとして「レイアウト1/クラシック」というものが設定されています。こちらをそのままベースに使うこともできますし、右上の「新規作成」から新たなテンプレートを作成することも可能です。既にあるテンプレートをカスタマイズする場合は、右端の「…」からテンプレートの編集を選択します。編集は「基本設定」「表示項目設定」「社印・ロゴ」の3つに分かれています。右側にプレビューが常に表示されているので、必要に応じて表示される情報やレイアウトを調整してみてください(ちなみに、社印・ロゴの位置の設定は、マイナス値を入れることもできます)。

②取引先を登録する

次に「取引先」メニューから取引先を登録します。なお、ここで設定した取引先名の情報は、freee会計上で使われるタグとも共有されます。請求書を利用するにあたっては、基本情報の名前(取引先名)と住所は最低でも設定しておきましょう。また、メールで請求書を送付する場合は、メールアドレスも入力しておくと、freee請求書上で直接メールを送信することができます。送信先のアドレスが複数ある場合は、半角カンマ(,)で区切って入力しておきましょう。

③請求書を作成する

「請求書」メニューを選択し、右上の「新規作成」へ進みます。基本的には、上から順に、プルダウン選択やテキストボックスへの入力を進めていくだけで完成するようになっています。1点、明細行作成の際に「源泉徴収」のチェックボックスがありますが、個人事業主の方などで源泉徴収が必要な場合はここでチェックを入れておきましょう(一度保存してしまうと、後の修正では出てこなくなってしまいます)。画面上部のタブを切り替える事でプレビュー表示が可能なので、確認して問題なければ保存して完成です。

ちなみに、freee請求書では、請求書の他に見積書、納品書、領収書等の帳票も作成できます。基本的に作成方法は請求書と同じ流れですので、必要に応じて利用してみてください。

④freee会計との連携

請求書を保存した状態では、取引登録(会計連携)も送付も「待ち」のステータスになります。上部メニューの「取引登録」を押すことで、freee会計に売掛金/売上の仕訳を登録することができます。なお、会計上の科目を個別に設定したい場合は、「取引登録」から「取引内容を編集」を押すことで、詳細な設定画面に遷移することができます。

⑤請求書のメール送付

上部メニューの「送付」を選択し、「メール送付」を選びます。送付方法はwebリンクとPDFファイルの直接添付が選べるので、どちらかを選択してください。取引先情報で設定したメールアドレスは、この画面で宛先に自動的に反映されます。件名、本文等に問題がなければ、確認→送信と進むと、メールでの請求書送付は完了です。

なお、このメールは「noreply@freee.co.jp」というfreeeのアドレスから差出されます。

<請求書の作成予約機能を使ってみる>

毎月や隔月等、定期的に決まった金額を請求している取引先がある場合は、「作成予約」の機能を活用するのが便利です。例えば、顧問料や保守サービスなど、毎月一定金額の請求が発生する場合、初回に一度「毎月◯日にこの内容で作成」と設定しておけば、あとは自動的に請求書を生成し、メールで通知してくれます。

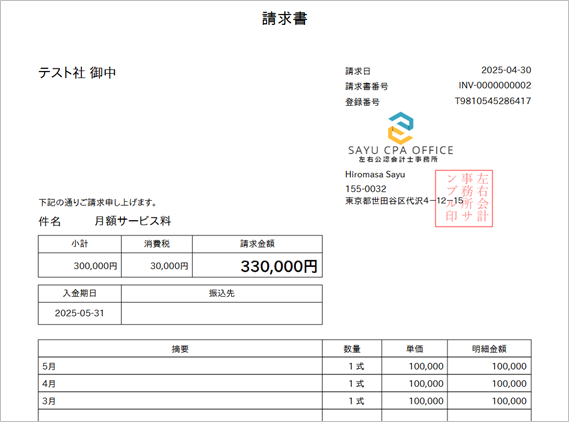

今回は、当月分の請求書を、請求日(締日):月末、作成日:月末前日、振込期限:翌月末(例:4月分の請求額、4/30締、4/29に作成、5/31を振込期限)で毎月作成する設定をしてみます。

メニューの「その他設定」から「作成予約」に進み、右上の新規作成を開きます。作成予約タイトルは管理用で得意先には見えない情報なので、分かりやすいものを付けておいてください。請求間隔は、今回は毎月末日締めとしたいので「毎月」「末日」を選びます。選択すると、右側にグレーの文字で初回の請求日が表示されるので、想定している日付と一致しているか確認しましょう。次に期日(入金期限)ですが、デフォルトでは「設定しない」になっていますが、今回は「翌月」「末日」で設定します。請求書作成日は「1日前」を選択します。ここは、請求日(締日)以前の日付だけが選択できるようになっており、締日より後に請求書を作成する(例:4月末締分の請求書を5月1日に作成)という形は選べません。

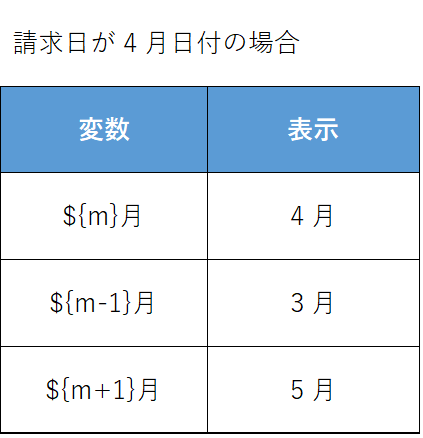

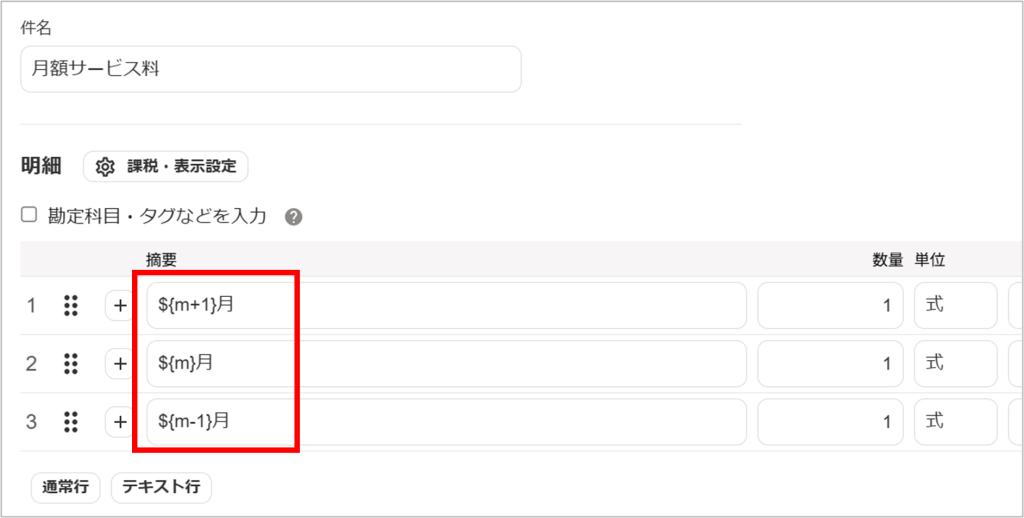

取引先と自社情報、入金方法等を選択、編集したら、請求書に記載する明細等の情報を設定します。この時「●月分報酬」など、月ごとで変わる情報を入れたい場合には、専用の変数を使うのが便利です。「${m}」を当月とし、そこに+1、-1、等で調整を入れることで、毎月変わる月の情報を自動で入れることができます。

設定画面で変数を入れた段階では、プレビュー画面では変数はそのまま表示されるので、少々不安になるかもと思いますが、作成時には変換されて出力されます。今回は試しに、翌月、当月、前月を並べて設定してみます。明細金額、備考欄の記載に問題が無ければ、保存して作成予約の設定は完了です。

この設定で実際に作成された請求書は、以下のような仕上がりになりました。請求日は当月、入金期日は翌月末で作成されました。また、変数を入れた明細についても、正しく変換されています。

自動で作成された請求書ですが、自動で得意先に送信されてしまう、という事はありません。そのため、発行前に確認し必要に応じて追加編集もできますし、問題なければ、そのまま取引登録と得意先への送信をするだけです。作成予約設定をしておくだけで、忘れがちな月のルーティンが1つ減り楽になりますし、手作業で日付の情報などをうっかり変え忘れた、という経験のある方は多いと思いますが、自動作成ならそういった間違いもありません。活用できそうな得意先がある方はぜひ試してみて頂ければと思います。

いかがでしたでしょうか?

請求書機能は、freee会計の「補助機能」と思われがちですが、実際に使ってみると、「作成→送付→売上登録→入金確認」の流れを一気通貫でこなせる便利なツールです。特に、毎月定額の請求が多い企業や、請求業務をできるだけ簡素化したい方にはおすすめです。また、請求書から売上数字を会計へ連携する機能は、入力の手間を省くことはもちろんですが、社内での運用ルールとして、売上計上を請求書経由に限定する(=請求書を発行しないと売上が計上できない)という縛りをあえて作ることで、請求額と売上高とが常に一致している、管理された状態を保ちやすい、というのもメリットのひとつだと感じました。

欲を言うならば、作成予約機能で「送信」まで一括でできてしまうと、請求先が多い場合にはより業務軽減になるだろうな…と感じました。ただ、請求というのは取引の一連の流れの中でも、特に重要なフェーズであり、誤請求が信用問題に関わったり、トラブルの原因となったりするケースも想定されるので、必ず一度目を通してから送るよう、あえて自動送信の機能を付けていないのだろうと思います。

当事務所では、こうしたクラウド会計ソフトやバックオフィス業務の効率化についてのご相談も承っておりますので、ご興味がある方はぜひお気軽にご相談ください。

-200x200.jpg)

この記事へのコメントはありません。